3月31日,我校科研团队以“Proliferation of oxygen oases in Mesoarchean oceans”为题在地学国际权威期刊《Geology》发表论文,揭示了中太古代海洋中已广泛分布“氧气绿洲”。长安大学地球科学与资源学院叶辉博士为论文第一作者,长安大学吴昌志教授、南京大学李伟强教授为论文共同通讯作者。

产氧光合作用是地球氧气的主要来源,是宏观复杂生物演化的必要条件,进而成为地球宜居性的关键驱动力。约24亿年前,地球大气-海洋系统曾发生一次大氧化事件(Great Oxidation Event; GOE),这表明产氧光合作用起源于GOE之前,但具体何时起源、如何演化仍是未解之谜。学界将太古代还原性海洋中可能存在的局部氧化性水体称为“氧气绿洲(oxygen oasis)”,作为限定产氧光合作用演化历史的关键。耶鲁大学Planavsky教授在2014年曾报道南非Pongola群中有约29亿年前沉积的富锰铁建造,并论证在中元古代地球海洋中就已存在含氧水体,即“氧气绿洲”。但多年来,Pongola群的29亿年富锰铁建造似乎是一个孤例,这为深入理解产氧光合作用的起源和演化带来了困扰。

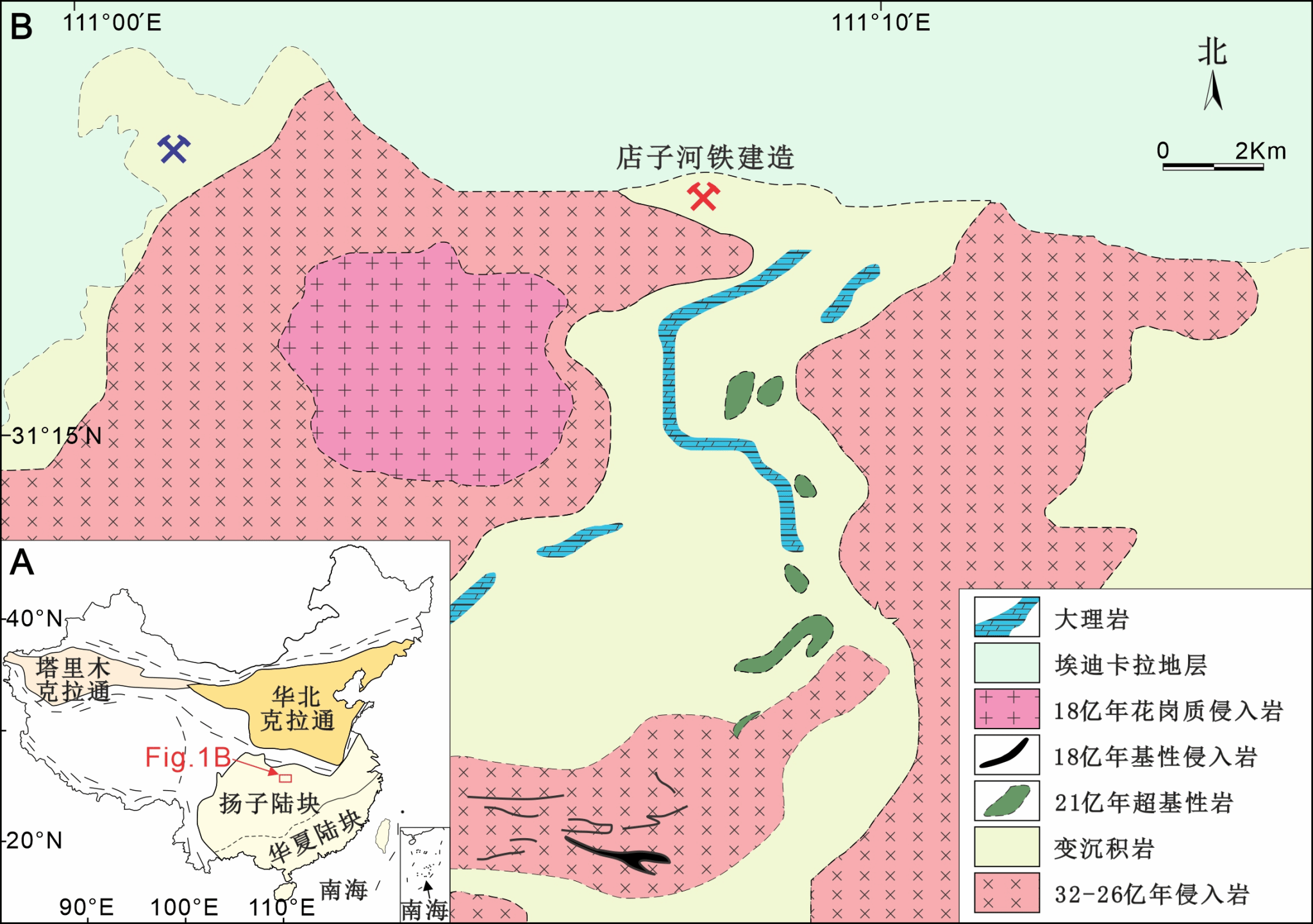

图1 店子河铁建造的大地构造位置

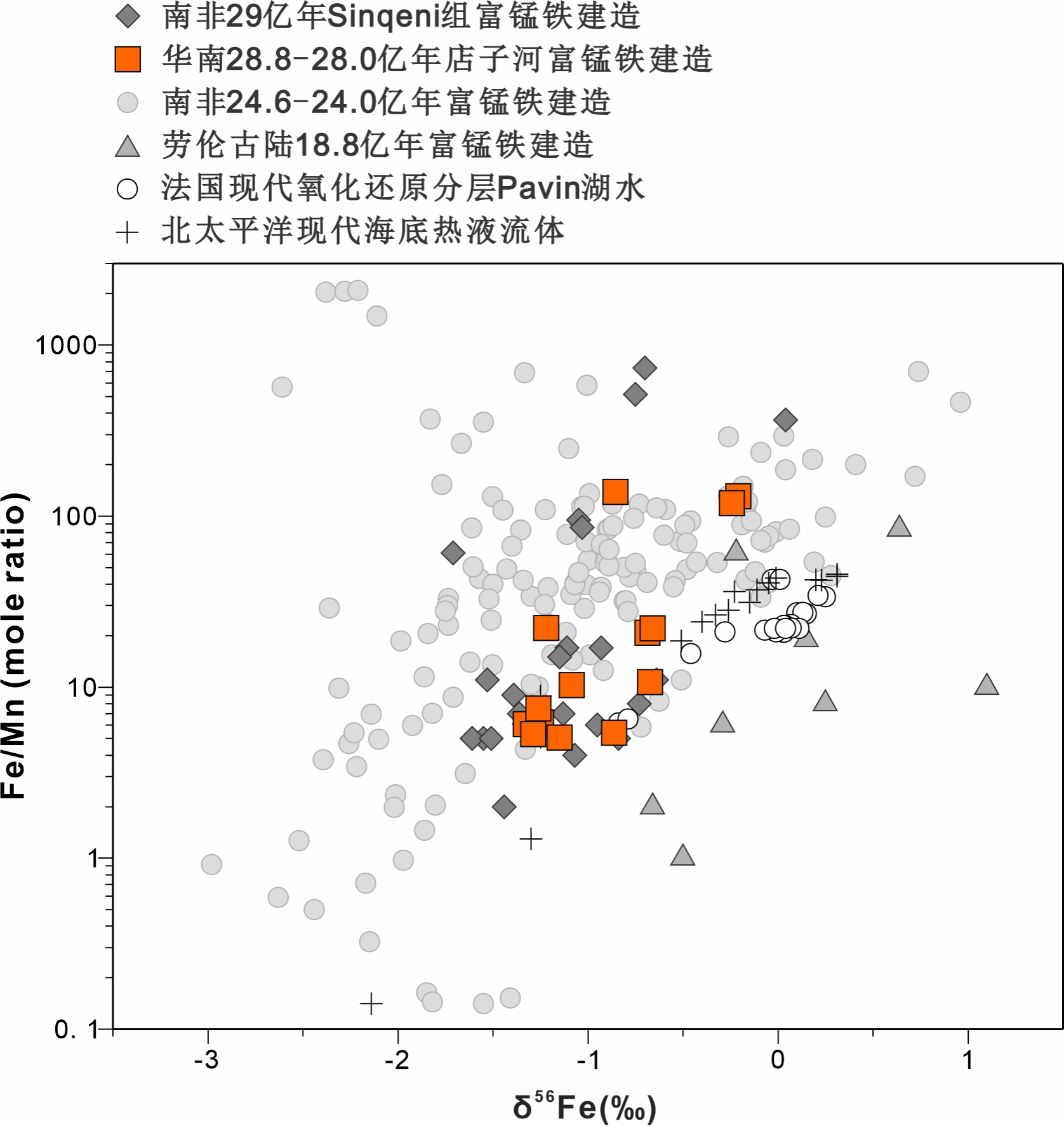

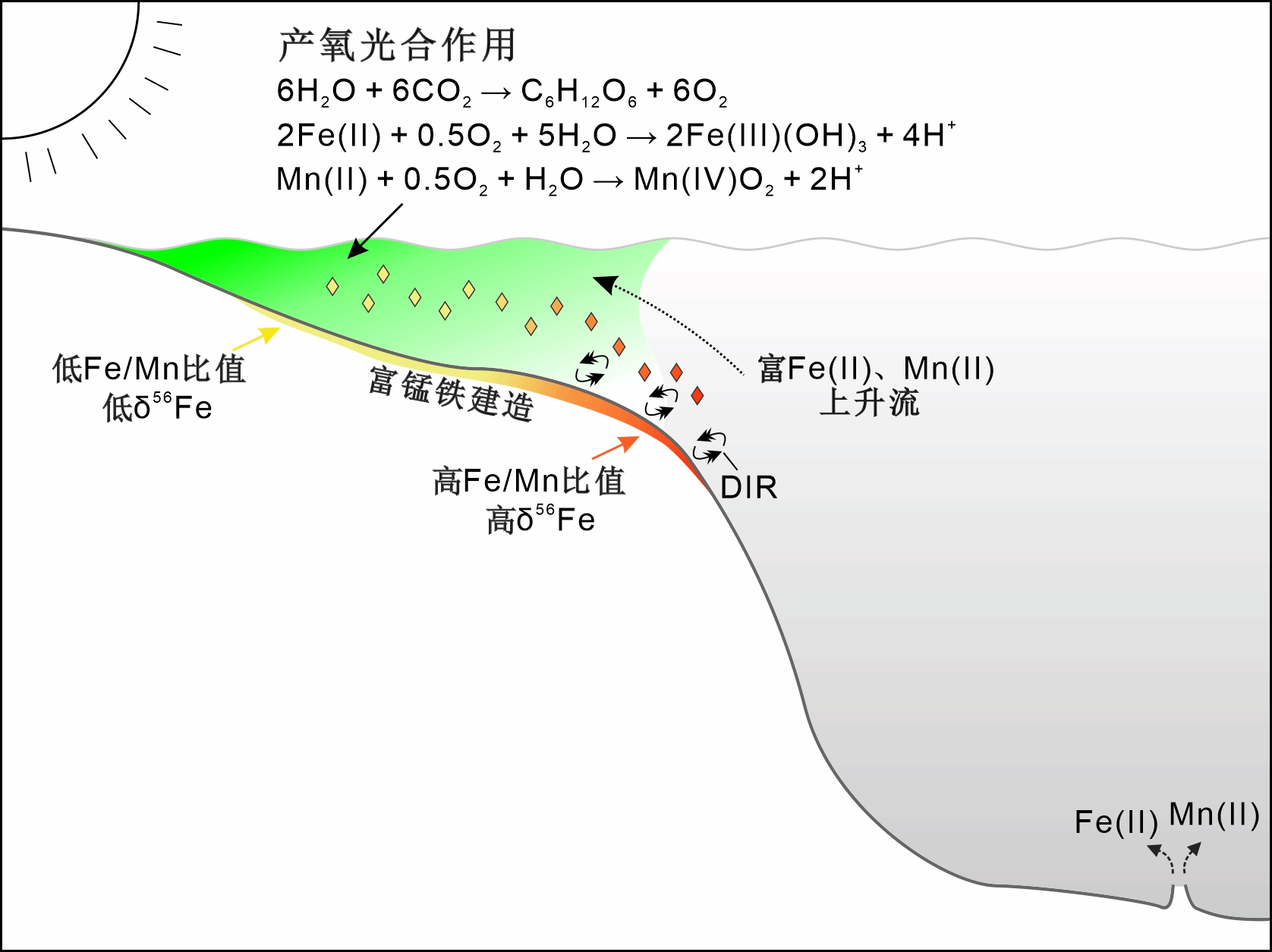

针对早期地球氧化历史的重大问题,长安大学吴昌志教授领衔研究团队在华南崆岭杂岩中识别出了中太古代28.8-28亿年前形成的富锰铁建造(图1),研究发现:(1)店子河铁建造变质前主要的富锰矿物为贫钙铁锰碳酸盐,显著区别于缺氧水体中形成的富钙锰碳酸盐矿物;(2)样品具有轻Fe同位素组成(δ56Fe: −0.21至−1.33‰; 均值为−0.91‰),且δ56Fe与Mn含量(Fe/Mn比值)成正比,与具有氧化还原梯度的含氧水体地球化学特征一致(图2)。据此,研究团队提出,(1)店子河铁建造沉积于中太古代海洋局部“氧气绿洲”,海水氧气含量高达10微摩尔以上(图3);(2)地质历史时期中富锰铁建造的发育与氧化事件具有时空联系,指示其形成与产氧光合作用直接相关;(3)由于华南古陆核与南非Pongola群没有空间联系,崆岭的28亿年富锰铁建造的识别破除了Pongola群的29亿年富锰铁建造的孤例困局,显示中太古代海洋中应已经存在多个“氧气绿洲”,即产氧光合作用在29亿年以前可能实现全球性扩散。

图2 店子河铁建造具有轻Fe同位素组成,而且Fe同位素组成与Fe/Mn比值呈正相关,指示其形成于含氧水体环境

图3 店子河铁建造形成于中太古代海洋局部“氧气绿洲”,其中海水氧气含量约为1至>10微摩尔

该研究成果以“Proliferation of oxygen oases in Mesoarchean oceans”为题于2025年3月31日发表于地学国际权威期刊《Geology》。长安大学地球科学与资源学院叶辉博士为论文第一作者,长安大学吴昌志教授、南京大学李伟强教授为论文共同通讯作者。共同作者还包括南京大学王孝磊教授、杨涛教授、管跃工程师,长安大学杨秀清教授,西北大学郝威铎教授和加拿大阿尔伯塔大学Kurt O. Konhauser教授。本研究的关键Fe同位素分析和锆石年代学分析在南京大学地球关键物质循环与成矿全国重点实验室完成,矿物定量分析在长安大学西部矿产资源与地质工程教育部重点实验室完成,研究工作得到了新疆自治区重点研发项目(2024B04004),国家自然科学基金(42203068, 41872077, 42425301)和新疆天池英才计划的联合资助。

论文链接:https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article/53/4/365/651999/Proliferation-of-oxygen-oases-in-Mesoarchean

(供图:叶辉 审稿:李佐臣 网络编辑:和燕)